ラルゴ神楽坂の就労支援講座の紹介です。

利用者さんのご希望や質問内容などにより、講座内容を柔軟に対応させています。

講座リンク

- 自己理解講座

- ストレスケア講座

- 余暇講座(レクリエーション)

- アロマテラピー講座

- メンタルヘルス講座

- SST(ソーシャルスキルトレーニング) 講座

- 事例研究講座(認知行動療法)

- 生活講座(共に働こう!)

- エンタメ講座

- 就職活動講座(全12回)

- MOS講座

- ジョブリハーサル講座

- 職場実習

自己理解講座

支援員(講師)

櫻井

目的

- 自分の価値観・信念を知る

- 自分の性格、傾向を把握

- 強み、弱みの理解

- 人生の方向性や目標の明確化

- 他者理解への橋渡し

概要

- 何を大切に生きているのか?なぜその価値観を持っているのかを掘り下げる

- 過去の経験や体験(特に成功体験)を振り返り、自身の性格や傾向を客観的にみる

- 得意、不得意なことを明確にし、キャリア設計や人間関係の改善に役立てる

- 成功体験から自身の強みをみつける

- 何をしている時に充実感を感じるか?どんな未来を描きたいかを明らかにする

- 自分を知ることで他者の違いも受け入れやすくなり、対人関係が改善される。

講座例(1)

過去を振り返るワーク

- 自己分析ツールの活用(性格診断チェックシート活用)

- 価値観の深掘りワーク

- 成功体験を思い出そう

- 成功体験から強みを見つけよう

- 今後のわたしの働き方

ストレスケア講座

支援員(講師)

井上

目的

- ストレス全般に対する知識を得ていただく。

- それをベースに、ご自身に適した具体的なストレス対策につなげる一助とする。

- 仕事に就いてからの人間関係を円滑にするべく、コミュニケーションスキル向上を図る。

概要

「さまざまな疾患や障害に対する理解を深める」「自己理解」「ストレス刺激と対策行動」「睡眠・有酸素運動・リラクセーション」「アサーショントレーニング」などの多彩なテーマを、

一貫性をもって扱い、わかりやすくお伝えしていきます。

講座例(1)

さまざまな疾患や障害に対する理解を深める

ご自分の病気や障害について、かなり深く理解している方もいれば、割とアバウトな理解の方もいます。症状や特性、そして日常生活にどのような支障をきたしているかを掘り下げていくことで、その人に合った対処方法を見つけるヒントとします。

また、仮に障害者雇用枠で就職される場合は、職場になんらかのご病気・障害をお持ちの方が多いということになり、そうした方々と円滑な人間関係を築いていけるスキルを得ていただきます。

これまでは有病率が高い「うつ病」や、発達障害のひとつである「ADHD(注意欠如多動症)」を扱う機会が多かったですが、利用者様のご要望に極力お応えしつつ、常にブラッシュアップしていきます。

講座例(2)

具体的な目標設定の仕方を学ぶ

さまざまな心理療法やNLP、コーチングの技術などを駆使しつつ、自身の目標設定の仕方を、エクササイズなどをとおして定着を図ります。

- 手に入れたいものや状況を明確にする。

- 大ゴール・中ゴール・小ゴールというふうに、段階的にゴール設定をする練習をおこなう。

- いつまでに手に入れるのか?など時間軸を意識しながら、優先順位をつける練習をおこなう。

- 目標の修正および効果検証の仕方を学ぶ。

余暇講座(レクリエーション)

支援員(講師)

仲澤

目的

- 心と体をリフレッシュし、ストレス軽減やメンタルヘルスの維持に役立てます。

- 安心して体験を分かち合える場を通じて、仲間とのつながりや信頼関係を育みます。

概要

これまでは、スムージーやアサイーボウルなど、手軽で栄養価のある調理に取り組んできました。

その後は試食を楽しみながら交流し、私自身も当事者のため、当事者同士で経験を話し合い、コミュニケーションを深められるピアサポートの場としてきました。

一人ひとりが自身の経験を語り、また仲間の話に耳を傾けることで、自分自身を見つめ直したり、新たな視点や気づきを得ることができます。

また、自分だけではないと感じられることで、孤立感や不安が和らぎ安心できる居場所へとつながり、仲間との信頼関係を育みます。

講座例(1)

アサイーボウルの調理に取り組み、食への関心を高める機会としました。

調理後には試食をしながら交流(ピアサポート)の時間を設け、「体調を崩してから自身が変化した事」をテーマに体験を分かち合いました。

アサイーボウル

抗酸化力抜群のアサイー。疲労回復や美肌、腸活までサポートするスーパーフードと言われています。ブラジル・アマゾン原産の果実で、高さ30メール程の木に実を付けます。

1人分

ミキサーに入れる材料

- 冷凍アサイー:1袋

- 冷凍バナナ:½本

- ヨーグルト:大さじ2

※酸味が苦手な人はハチミツも入れる。

トッピング

カットした

- バナナ

- キウイフルーツ

- ブルーベリー

- マンゴー

- コーンフレーク

アロマテラピー講座

支援員(講師)

齊藤亜希子

目的

- 香りによるリラックス効果で、就活で疲労した心身を癒やす

- アロマの香りでリフレッシュし、前向きで精力的な就活を叶える

- 雑学としての予備知識を増やせる

概要

香りの歴史や効能などにも触れ、実際の精油の香りも多数味わい、楽しみながら学ぶことができます。

毎回少しずつ進めて行きますので無理なくじっくり学べ、また基本的に毎回実習も行い、アロマのお土産をお持ち帰り頂けます。

講座例

- アロマテラピーとは

- アロマテラピーの特徴

- アロマテラピーの歴史

- 精油の基礎知識

- 植物の部位の役割

- 精油のプロフィール

- 実習:アロマスプレー作り

メンタルヘルス講座

支援員(講師)

河上

目的

- いきいきと働き続けるために必要なセルフケアのための知識、スキルの獲得

- 働くことを通して自己実現し、幸せを獲得するために必要な知識の獲得

- 自分の抱える疾患・特性を理解し、受け入れ、必要な支援を求めることができること

概要

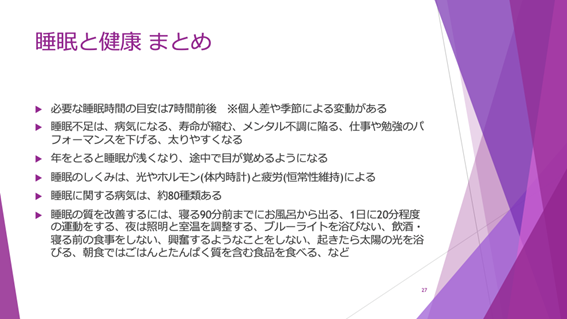

講座例(1)

睡眠と健康

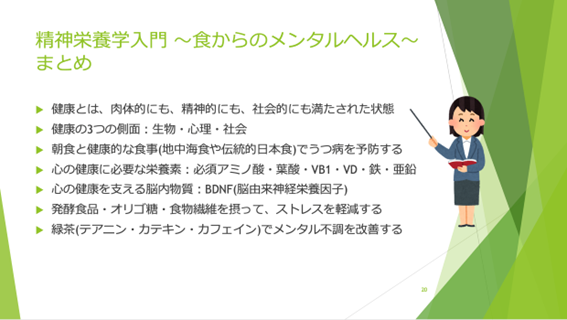

講座例(2)

精神栄養学入門

〜食からのメンタルヘルス〜

講座例(3)

自分も相手も大切にするアサーション入門

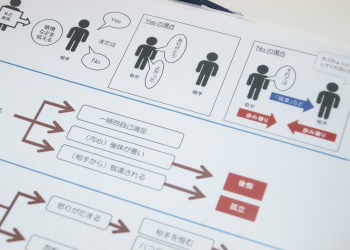

SST(ソーシャルスキルトレーニング) 講座

支援員(講師)

櫻井

目的

- 社会的スキルの習得(対人コミュニケーション)

- 自身と自己表現力の向上

- 他者理解、共感力の育成

- 問題解決能力の強化

- 日常生活への応用

概要

- 社会的スキルの習得(対人コミュニケーション)

→挨拶、自己紹介、依頼の仕方、断り方、感情の伝え方なと他者との円滑なコミュニケーションを身につける - 自身と自己表現力の向上

→自分の気持ちや考えを適切に伝える練習を通じて、自己肯定感を高める - 他者理解、共感力の育成

→相手の気持ちや立場を考える力を養い、トラブルを防ぐ - 問題解決能力の強化

→困った場面でどう対応するかを具体的に練習し、実生活で活かせるようにする - 日常生活への応用

→職場、家庭などの実際の場面で役に立つ行動を習慣化していく

講座例

- ビジネスコミュケーションゲーム

- 意思伝達ゲーム

- 図形伝達ゲーム

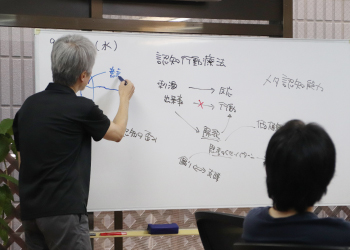

事例研究講座(認知行動療法)

支援員(講師)

井上

目的

- ご自身の自動思考(出来事に対して瞬間的に頭に浮かぶ、自分では制御できない思考やイメージ)や、認知の歪み(現実や出来事を不当に偏った、誇張的で非合理的な解釈をしてしまう思考の癖)などを理解するきっかけとする。

- 理解した上で、対処行動を考察する。

- さまざまな解決事例・解決方法に触れることで、ご自身の解決方法を考察するきっかけとする。

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)は、思考(認知)と行動が感情や精神的な健康にどのように影響を与えるかを理解し、改善することを目指す心理療法です。主な目的は、ネガティブな思考パターンや不適応な行動を認識し、それを現実的かつ建設的なものに変えることで、ストレスや不安、抑うつなどの症状を軽減することです。

概要

自動思考や認知の歪みは、無意識的に起動してしまうもののため、自身で明確に把握することがなかなか難しい面があります。

人は、自分自身の内面を洞察するのはなかなか難しかったり、場合によっては心理的な抵抗が生じたりすることがあります。

しかし、自分ごとではない他者の事例からは気づくことが多いことから、講師の井上がこれまで精神医療の現場で関わった事例を「入口」として、ご自身の内面の観察につなげていきます。

(なお、教材として用いる事例はすべて治療が終結したもので、かつ、個人が特定できないように配慮しています。)

講座例

不安神経症の患者さんの事例

心療内科で不安神経症と診断された患者さんの事例を入口に、不安という漠然とした感情に、主観的な不安の度合い(主観的不安尺度=SUD)を数値でつけてみるトレーニングをする。

以下の事例について考察しつつ、ご自身の価値観や思考・行動の傾向を再確認してみましょう。

事例

Aさん、43歳、男性。会社員。某グループ企業の税務チーム長。

主訴

- 外食、上司に対するプレゼンテーション、歯科医での治療、電車内など自分のタイミングで退席できない環境・緊張を伴う場面で気分が悪くなり、吐き気が出現する。

- 特に接待や飲み会など外食の際の症状が顕著。なお、仕事関連の外食時のみならず、家族との外食時にも症状が出現する。

経緯

だいぶ以前から逆流性食道炎を患っており、内科にて通院治療を受けていたが、5年ほど前に転職して今の会社に入社し、チーム長に昇進して以降、症状が顕著に出現するようになった。内科で相談すると、心療内科の受診を勧められた経緯がある。

心療内科では不安神経症(不安障害、不安症)と診断され、かつカルテ上には「強迫症(強迫性障害)の疑いあり」と付記された。

チーム長として役員ら経営陣に報告やプレゼンテーションをする機会も多く、同様に接待の機会も少なくない。

そうした際は胃の中に何もない状態で臨むようにしているが、それでも不安が募り、事前にトイレにこもって喉に指を突っ込んで、何も吐くものがないことを確認する行動がルーティーンのように固着してしまった。

同様に、会議中などにタオルを持参し、目立たぬようにタオルに唾を吐き出して、吐き気を誤魔化す行動も固着してしまった。

繁忙期と閑散期がかなり明確に分かれる業務だそうで、繁忙期を前に心療内科を受診、不安神経症と診断され、薬物療法とカウンセリング(心理療法)を並行しておこなっていくこととなった。

初診の際に、不安時に服用するようにと、抗不安薬が頓服として処方されたが、顕著な効果を実感。

カウンセリングにおいては、

- 服薬に頼らない不安のコントロール、

- すでに固着してしまっているおかしな不安対策行動の修正

——を意図し、認知行動療法をメインにアプローチを進めた。

エクササイズ

- みなさんが不安に感じる時に、癖のように取っている「行動」はありますか? それはどういう状況で、いつ頃からでしょうか? 原体験を振り返ってみましょう。

- 不安の度合いをイメージすることをやってみましょう。

不安という漠然とした感情に、主観的な不安の度合いを数値でつけてみる癖づけをすると、不安を客観的に捉えることに役立つ。不安にずぶずぶはまっていくよりも、50/100の不安度ならば何をクリアできれば80/100に到達しそうか?——というポジティブな思考に至りやすい。 - 上記①の行動に変わる、代替行動を考えてみましょう。

講座講座(共に働こう)

支援員(講師)

鈴木

目的

うつ病や双極性障害などの病状を理解して、体調の変化に気づける、周りに助けを求められる、伝えられる力を身に着けます。

概要

- 体調変化のサインをキャッチできるようにする

- うつ状態が良くない時の対応例

- 体調が悪いなりに働き続けるにはどうしたらよいのか

講座例(1)

体調変化のサインをキャッチして体調の変化に気付けるようにしていきます。

うつサインのセルフチェック例

- 頭痛、腹痛、首・肩コリがある(強い)

- 漠然とした不安感がある(強い)

- 食欲不振、下痢が続く

- 落ち着かない。

- 集中力がない

- 意欲がわかない。

そうサインのセルフチェック例

- 多弁になる

- SNSの利用頻度(相手に送る)が上がる

- イライラする

- アイデアや考えが色々と浮かぶ

- 自分の能力(スキル)がとてつもなく高いと思い始める

エンタメ講座

支援員(講師)

齊藤貴之

目的

- アニメ、漫画、スポーツ、ゲームなど様々なエンターテイメントから、人生や就職活動に必要な要素を切り出し紹介するセミナー。

- 難しい話でも、日ごろ触れているアニメやゲームの引用からなら理解しやすい!

概要

- テーマパークのキャストに学ぶ仕事術

- ジブリ作品から働くことを考える

- RPGから社会人としての生き方を学ぶ

- ミュージカル俳優に学ぶ発声法! 「伝わる話し方」

など多数

就職活動講座(全12回)

支援員(講師)

齊藤貴之

目的

- 働くための精神的土台をつくる

- 働くために必要な知識や技術を学び、実際に行動する力を身につける

概要

第1回:「働く」ことを考えてみよう!

第2回:職業選択における自己理解

第3回:障害をお持ちの方の就職活動

第4回:企業研究Ⅰ(業種)

第5回:企業研究Ⅱ(職種)

第6回:職場実習について、求人票の見方

第7回:就活におけるマナー

第8回:志望動機、自己PRを書いてみよう

第9回:履歴書の書き方

第10回:職務経歴書の書き方

第11回:面接対策(基礎編)

第12回:面接対策(実践編)

講座例(1)

就職活動講座(第3回) 「障害をお持ちの方の就職活動」

オープン就労か、クローズ就労か

障害のある方が就職活動を行う場合、オープン就労かクローズ就労かを選択することになる。

オープン就労とは

自身の障害を企業に開示して就職をすること。おもに障害者雇用枠の求人に応募することになる。

クローズ就労とは

企業に対して障害があることを開示せずに就職をすることをいう。もちろん、面接の際に質問された場合は中々嘘をつくことは難しいが、積極的に自身の障害を開示せず就職活動を行うことになる。

このオープン就労とクローズ就労について、メリットやデメリット、選択のポイントをご紹介する。

オープン就労のメリットとデメリット

| メリット |

|---|

|

| デメリット |

|

講座例(2)

就職活動講座(第10回)「職務経歴書の書き方」

職務経歴書の記載項目をまとめてみよう!

| 記入年月日と名前を明記 |

|---|

|

| 職歴の要約 |

|

| 会社概要 |

|

| 職歴 |

|

| 資格・特技など |

|

| 活かせる経験、知識、技術 |

|

| 自己PR |

|

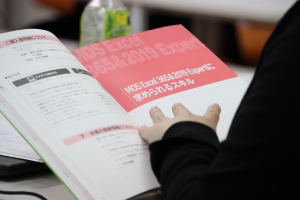

MOS講座

支援員(講師)

河上

目的

- Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint)の基本的な操作技術の習得

- Microsoft Office等の就労の助けとなる資格の取得

- 目標管理と振り返り、自己理解の習慣化

概要

MOS講座は、どの職場に就職しても求められることが多いパソコンを用いたデータ入力や書類作成を行うことができるスキルを身につけることを目的とした講座です。

講座では、業界標準であるMicrosoft OfficeのWord、Excel、PowerPointの基本的操作技術の習得、MOS資格取得を目指します。PC操作は人により習得スピードが異なるため、各自のペースで進めていただけるよう自習形式を基本としつつ、分からない操作や問題には、Office使用歴30年の講師が個別対応し、すべての参加者の効果的な技術習得をサポートしています。

また、MOS取得済みの方やOfficeの使用経験がある方は、別の資格取得の勉強に取り組むこともできます。

MOS講座は、利用者の方の就職と、その後の就労に役立つスキルの獲得を応援いたします。

講座例

下記テキストを用いた自習をサポートしております。

資格取得例(2024年5月~10月)

| MOSエクセル |

|---|

| 4名(スペシャリスト3名+エキスパート1名) |

| MOSワード |

| 5名(スペシャリスト4名+エキスパート1名) |

| MOSパワーポイント |

| 1名 |

| ITパスポート |

| 2名 |

ジョブリハーサル講座

ジョブリハーサル(Job Rehearsal)とは、職業訓練や職業リハビリテーションの一環として、実際の仕事に近い環境で仕事を体験し、スキルを身につけたり確認したりするための練習プロセスです。

ジョブリハーサルの目的

- 実践的なスキル習得: 理論やトレーニングで学んだ知識を、実際の仕事で試す機会を提供する。

- 自信の向上: 新しい環境に慣れることで、自己効力感を高め、職場復帰や転職への不安を軽減する。

- 職場適応力の強化: 実際の労働環境において、自身の適応能力や必要な支援を確認し、調整する。

- スキルの評価: 現在のスキルが実際の職場で通用するかを評価し、必要に応じてトレーニングやサポートを追加する。

ジョブリハーサルの流れ

- 準備段階: 参加者のニーズや目標に応じて、どのような仕事が適切かをカウンセラーやコーディネーターと相談しながら決定する。

- 模擬業務の実施: 会社や職場で実際の業務を模擬的に行う。ここでは、サポートやフィードバックが提供されることが多い。

- 振り返りとフィードバック: 実施後に、成功点や改善点を振り返り、次のステップに向けた調整を行う。

ジョブリハーサルは、職業経験が少ない人や新しい職場に挑戦する人にとって有益な準備期間であり、安心して就職活動や職場復帰を行うためのサポートとして機能します。

職場実習

希望職種が見つかりましたら、ぜひ実習に行ってみましょう。

ミスマッチを防ぐためももちろん。「働く」事が久しぶりな方も自信がない方も、体感することで得られるものが沢山あります。

また、自分の得意な事・苦手な事も見つけれる良いチャンスです。ラルゴ神楽坂は、常に独自の実習先を開拓しています。

![就労移行支援 ラルゴ神楽坂|株式会社 志(こころざし)[東京都新宿区]](https://largo.kokoro34.co.jp/wp-content/uploads/sites/2/2024/09/logo-largo-horizontal.png)